Paul Johnson solía alardear, medio en broma, de no tener «una sola gota de sangre protestante en mi cuerpo». Había nacido en una familia católica que procedía del norte de Lancashire cuyos miembros jamás se convirtieron al protestantismo en el siglo XVI, además de tener ascendencia irlandesa. Era público que el famoso historiador era católico, y se mostraba abiertamente orgulloso de su confesión, en una Inglaterra mayoritariamente anglicana, al menos culturalmente.

Su vecina lo sabía, y después de varios encontronazos diarios, en una mañana que no podía aguantar más, le soltó:

–Señor Johnson, no entiendo cómo usted va a misa con ese endiablado carácter que tiene.

–Señora, no voy a misa porque sea bueno. Voy a misa porque necesito la gracia para ser bueno.

Costumbres de oración

Johnson rezaba todas las mañanas en la iglesia de St. Mary and the Angels, cerca del barrio londinense de Bayswater, donde vivía. Siguiendo la devoción heredada de su madre, se arrodillaba cerca de una imagen de Santa Ana, y de otra de la Virgen, para rezar «en la tranquilidad atemporal y plácida de un edifico construido para la oración y para el culto, en la que los valores no tienen nada que ver con el mundo exterior».

Cuando pasaba el fin de semana en Londres iba a misa de once al convento de los Carmelitas de la calle Kensington Church, que ofrecía una liturgia sobria, con cantos en latín, y una sencilla homilía, que para Johnson representaba «todo el esplendor y atractivo del catolicismo».

Al terminar, solía tomar un café con Antonia Fraser, también periodista y amiga, y a menudo, decía, «hablamos de la suerte que es ser católicos y tener acceso a este sustento espiritual único; puede sonar a complacencia, pero no es más que humilde gratitud. Nuestra fe es una especie de armadura que, lo merezcamos o no, nos protege frente a los ataques y sinsabores de la vida, y nos hace sentirnos seguros y privilegiados en su seno».

Johnson, que de niño fue al parvulario de las dominicas, en preparatoria estuvo con los hermanos de La Salle, y en el colegio Stonyhurst con los jesuitas, se definía como «cristiano, católico apostólico y romano, desde que nací». Le educaron en la fe tanto sus padres como sus hermanas mayores, a los que consideraba «católicos devotos» y con una «formación sólida de mi religión».

Una obra muy personal

Pero a pesar de esa compactas catequesis recibidas desde pequeño, de sentirse orgullosamente católico y de estudiar a fondo los dos mil últimos años para poder publicar La Historia del Cristianismo, además de La Historia de los judíos, biografías de dos Papas, cubrir periodísticamente varios cónclaves, el Concilio Vaticano II o escribir decenas de columnas en Daily Mail sobre cuestiones religiosas, a los setenta y cuatro años se plantea escribir un libro para «ayudarme a mí mismo y, en parte, ayudar a otros» a intentar contestar a la pregunta más importante que debería hacerse cualquier persona: la existencia de Dios: «Si Dios existe, y por lo tanto hay otra vida después de ésta, se derivan una serie de consecuencias transcendentales que deberían afectar a cada día, incluso a cada momento de nuestra presencia sobre la tierra. Nuestra vida se vuelve entonces una mera preparación para la eternidad y debemos orientarla pensando en nuestro futuro. Si, por el contrario, Dios no existe, las consecuencias son otras».

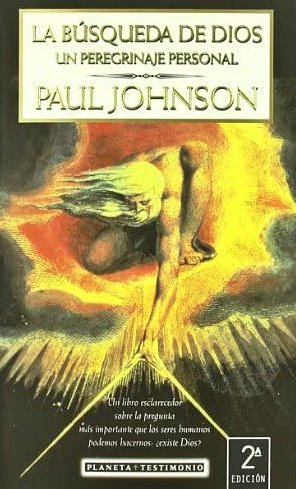

Johnson vuelca esas respuestas y reflexiones en La búsqueda De Dios. Un peregrinaje personal, que tuve la fortuna de publicar en Planeta, en la colección Testimonio, en 1997: «Si alguien me comenta: No creo en Dios, ¿cómo voy a rezarle?, yo le contesto: Eso no tiene nada que ver. Puede que no creas en Dios, pero eso no quita que Él crea en ti. La existencia de Dios no depende de que tú creas en Él«.

Johnson estaba seriamente preocupado por la ignorancia de Dios en un mundo que había ganado en sabidurías y conocimientos técnicos, pero que había perdido, en buena parte, un alarmante sentido de la trascendencia: «El hombre moderno no está acostumbrado a preguntarse sobre la existencia de Dios. La mayoría de las veces no quiere preguntarse por temor a que las respuestas resulten inquietantes, o, si no teme las respuestas, no sabe cómo plantear las preguntas».

El tiempo que dedicó a escribir el libro le ayudó a «resolver las dudas que me inquietan, clarificar mis pensamientos y tratar de definir lo que Dios significa para mí y cómo afecta a mi vida. Lo escribo con la esperanza de que, al consolidar mis propias creencias, pueda ayudar a otros a establecer las suyas«.

Un cristianismo misional

Johnson consideraba que el cristianismo era misional, es decir, había que ofrecerlo: «La fe que tengo lo es todo para mí, la clave de la felicidad en este mundo y en el otro, y merecería que se me recriminase por no querer o no esforzarme por darla a los demás si está dentro de mis posibilidades». Por eso no es de extrañar que personajes como Tony Blair, ya ex primer ministro del Reino Unido, acudiera a su casa para tener unas cuantas charlas introductoras sobre lo que significaba ser católico, como paso previo para abrazar la fe de su mujer y sus hijos.

Paul Johnson tenía el don de escribir cada día más de 6.000 palabras de temas muy diversos, saltando de uno a otro con enorme soltura y autoridad y siempre de forma legible y entretenida para el gran público. Escribía de su admirado G.K. Chesterton, pasando por Jane Austen, autora de Orgullo y Prejuicio, o sobre las ocho mil iglesias parroquiales medievales que todavía se conservan en Inglaterra; de Diana de Gales y de su hijo Harry; de la Reina Isabel I; de Sócrates, Napoleón, Barack Obama o de la impresión que le causaba la ciudad de Dallas, en el estado de Texas, calificándola como la metrópoli más religiosa de Estados Unidos.

«Nunca tuvo un pensamiento aburrido, e incluso los lectores que no estaban de acuerdo con él esperaban con ansias su próximo artículo», señala el columnista Stephen Glover. Fue, sin duda, un periodista e historiador excepcional.

No sé si la vecina de Paul Johnson llegó a leer la versión inglesa de La búsqueda de Dios. Un peregrinaje personal, su personal manual de instrucciones de un católico con necesidad de certezas. En el caso de que lo hubiera leído entendería la necesidad de Johnson, como de cualquier católico, por acudir a la misa para reclamar al Padre un suplemento de gracia para aliviar la pesadumbre del día a día, y ganar ese «consuelo a aquellos que, como yo, desean pasar de las tinieblas a la Luz, de la duda a la certeza, de la incredulidad a la fe, o de la fe a una fe mayor, y de la aprehensión, o incluso el desasosiego, a la esperanza».

Álex Rosal

Publicado originalmente en Religión en Libertad.

Comentar con Facebook